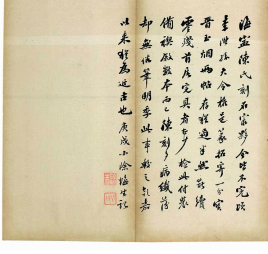

踏莎行·题曾希颖花桥感旧图

高旭〔现代〕

高旭〔现代〕

夏孙桐〔现代〕

夏孙桐〔现代〕

梅冷生〔现代〕

梅冷生〔现代〕

电话里的杂音影响倾吐的勇气,象一只跃入池塘的青蛙回答却是干脆的,使人对于陌生产生一种戏剧性的信心。

黄昏正用灰黑色的涂料,修饰着这个城市最初的冬夜。

奔驰而过的轿车象一只只滑翔的海鸥,被天空的音箱放大了鸣叫的尖锐度∶而她喑哑的语调因一种饥饿的有效频率,缓冲着我们兴致不减的全方位问候。

那些不断跌出的词语,从她的齿间象一阵流星雨,陨落在我们的肩头一个天文爱好者陷入一阵惊喜中。

夜已过半,话题象一只特别好使的方向盘,轻松地转向令人晕眩的(当然不是晕车)、荒诞(但不荒凉)的某个角落。

生活以震惊常人为乐!

带着合谋者的笑容,浮在我们头顶上方,那隔了一层天花板之外的夜空天堂并非遥不可及,只是空着上帝的座椅,当我们围拢在一张方桌旁她摊开着双手,一束光降落在上面而那些年轻的指甲紧抓在衣袋里象是要把掩藏的拳头阻止∶谁又能把这场期待想象成一次缺席审判?

在美国,象流水对土地的渗透本性她定居生根,建立了一棵树的地基。

而听得见的回答却是在审判之外建立起城堡∶是否正由一只甲虫演习着判决的程序?

而她享受着的是那悦目的、流放地的阳光吗?

。

。

。

。

。

。

此时此刻用难以涂改的黑暗,夜色加重了离别时内心的喧嚣∶粗大的水泥柱门廊重现着古代∶长亭还是都城?

刘兰芝还是林黛玉?

但更象换岗的卫士,她拥抱了我们把她银亮的耳环和眼睛里明洁的光静静地披盖在三个夜行者的身上。

。

。

。

。

。