柯平〔现代〕

柯平〔现代〕

常常 我将七月流火

视作炼钢厂沸腾的炉槽。

我写出的诗篇

多么现实。

仿佛当炉的文君

也只是隔壁个体酒店的女经理。

而霓虹灯与大厦——我的秦时明月汉时关。

我语言的蟋蟀

钻入社会主义的床下。

我在那里 在想象与愿望中

寻找我的结构 我的语调。

我称王称霸 披肩的长发上

戴着槐安国王朝贡的冠冕。

古典的春夜 我指挥意象的御林军

攻打比喻的城堡。

然而

一旦遇上边防部队的探照灯

我就溃不成军 落花流水 逃回辋川。

四点,或者是五点吧!

我在别人的鼾声中

醒着……

“多么幸福,多么甜蜜呵!

”

我祈求他的鼾声

是滚动的春雷。

而我蛰伏,

象大地深埋的一截木头

有着沉睡,有着孕育……

洪炳文〔现代〕

洪炳文〔现代〕

许宝蘅〔现代〕

许宝蘅〔现代〕

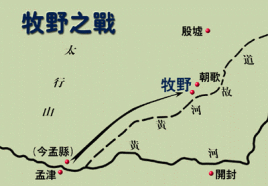

牧野〔现代〕

牧野〔现代〕