礼花四射的光彩

沿天空的脊背弯下来

仰望者

以美学的惯性往甜的方向倾斜

内心的牙为此被幻想的糖腐蚀

天空的脊背上

礼花继续叙述着节日的弯曲

我在人群中俯视着自己的鞋

它是一截个人的尺寸

从集体中剪下来的孤独

礼花瞬息的灿烂

抽象了所有的具体

我从清醒中再清醒一次时

天空的脊背紧贴着我的脊背

之间已没有任何缝隙可以穿梭礼花

1999.6

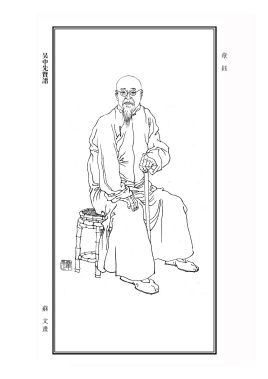

潘飞声〔现代〕

潘飞声〔现代〕

章钰〔现代〕

章钰〔现代〕

朵渔〔现代〕

朵渔〔现代〕

一个人在沉重的建筑里走着

脚步轻松 突然想飞

羽毛在肥胖的睡眠中呆久了

有一些厌倦

好像一下子找不到身体的重量

另一个人 围着一棵树转圈

不是出于对意义的偏爱

——他在练习走正道

两个并不完整的人

分头走了一段路

突然绕到各自的背后

举起了枪

现在回忆起来,没有听到枪响

没有留下作案的痕迹

只有一大堆麻雀

从树顶上跌落