章钰〔现代〕

章钰〔现代〕

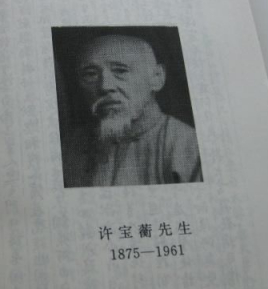

许宝蘅〔现代〕

许宝蘅〔现代〕

胡续冬〔现代〕

胡续冬〔现代〕

崔义君的小诊所隐秘地夹在服装街

和饮食街的结合部,象腋臭一样

散发着从温饱到小康的小跑运动分泌出的

难言的气息。

污渍斑斑的塑料门帘

掩不住小城市的苍蝇爱看热闹

的劣根性,它们交头接耳,在弃物桶上

议论着重庆发廊妹的白带之谜,并把起因

推溯到扎在黄陂老板身上的那针“淋必治”

是否过期。

我未来的姐夫崔义君

发家致富的香烟薰细了曾在医学院里

终日昏睡的双眼,疏松的笑脸象是

过早烤熟的面包,从中可以闻到

美味的而立之年应有的配方:

只需把

大厨福柯的知识加权力改换为本地出产的

学历和人际关系。

“而这十平米的中西医结合

曾为我市的繁荣挽救过多少积劳成疾

的小业主,多少晚节难保的老干部。

”

今年夏天,久咳不止的我也曾一度来此

接受崔义君鸡同鸭讲的诊治。

透过

输液瓶里夏瑜那液态的人血馒头,

我看见门口“华佗再世”的招牌附近

愤世嫉俗的肉铺掌柜正在等待编织匠和卖枣人

的到来,而下岗的弗拉基米尔和前劳改犯

爱斯特拉岗,又已在电线杆下枯坐了一天。

98.9

食指〔现代〕

食指〔现代〕

赵熙〔现代〕

赵熙〔现代〕